基督の心第三〇五集より

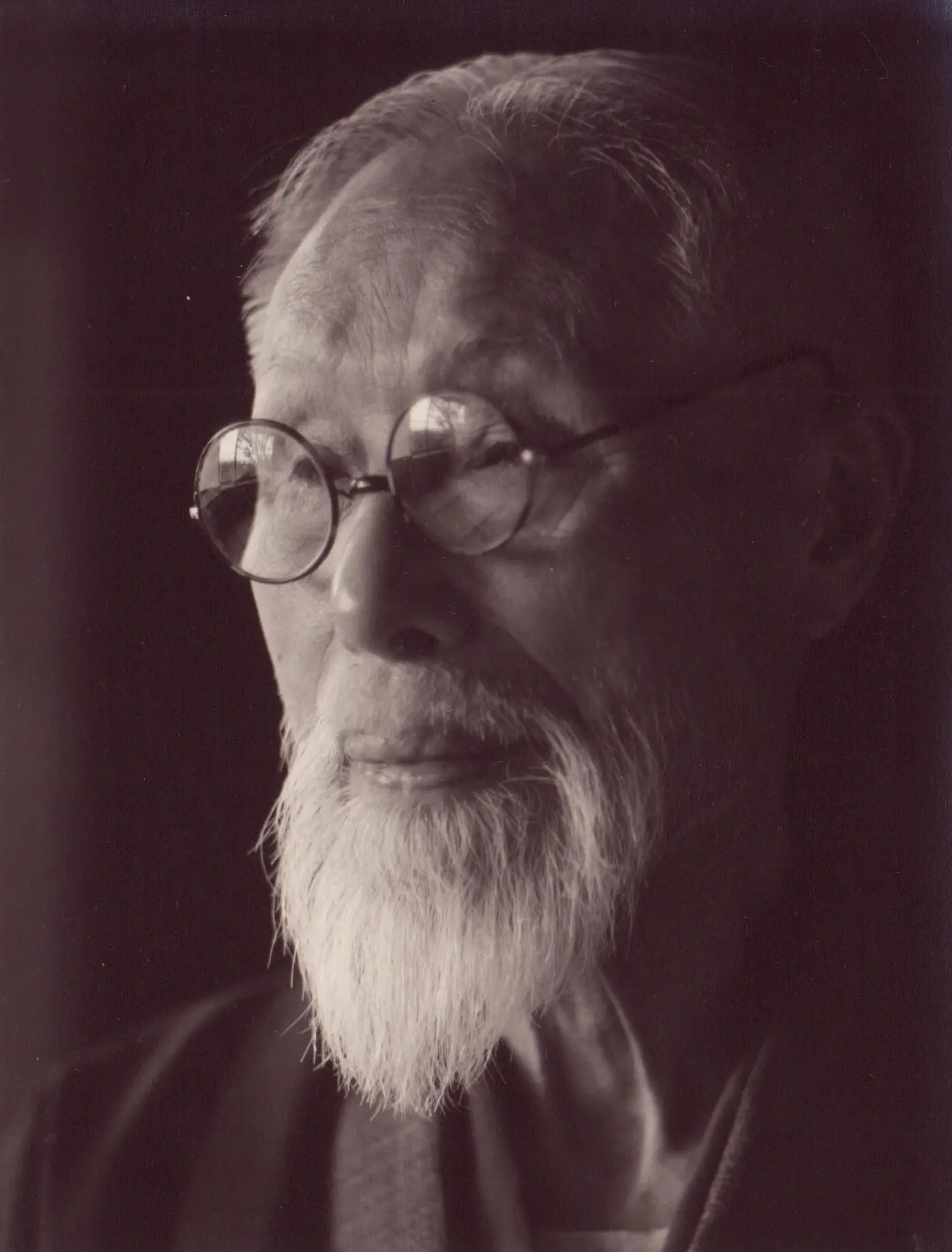

石田秀夫先生筆録

昭和十年五月十九日

於 東京教会

前二回に亙り、『神に対する基督』を話したが、今朝は『人に対する基督』について、諸君とともに考えてみたい。

基督が人間に対して要求された事は、

第一に悔改

「なんぢら悔改めよ、天國は近づきたり」(マタイ4-17)

これを伝道の第一番に言われた。

人心は常に雑多なものの支配を受け易く、神や道の支配を受けることは少ない。多くはこの世の名利・罪・迷いに支配されている。そういう人の心は天国とは程遠いものである。しかも時々刻々変化して安定しない。

我が日本国が、万世一系の天皇によって治められている如く、常に神の支配を受けるようになれば、心は清く平和になり、天国が齎される。その清和が家庭に及び、国家・世界に及べば、この世はそのまま天国となる。

1、個人的天国

2、社会的・国家的・人類的天国

ただ一個人が救われても、この世に天国は招来されない。全体が救われなければならない。故に「なんぢら悔改めよ」、と複数形で言われたのである。全ての人が天国に入れるようにというのが、基督の御心である。一個人の救いよりも、衆人と共に救われるのが愛である。自分だけ天国に行きたいというのは間違っている。

ただし順序としては自分が先でなければならない。まず自分が先に立って、皆を天国へと導くのである。そこを忘れて、自分さえ救われればよいというのでは、むしろ地獄に墜ちる。少しでも利己心があると、そこに罪と迷いが付着するので、「よく悔い改めよ」と警告された。各自、これを自分に向けられた戒めと考えねばならぬ。さもないと、信仰が自分にとって《直接》のものとならない。

人は本来、神によって造られた。それにも関わらず、それを忘れて罪や迷いに落ち、好き勝手をして、世の中を悪くしてしまった。そこで第一番に「悔い改めよ」と戒められたのである。

我々日本人ばかりでなく、西欧の人々もよく考え直さねばならぬ。彼らは先輩面をしながら、実際には何を行なっているか。政治政党のように頭数ばかり増やしても、(信仰や良心においては)何にもならない。

知識の方面で「盲人千人、眼開き一人」などと言うが、徳の方面でも正しい人間は極く少ない。それでも、その数少ない善人が、迷える多くの人を救うことが、神の思召しである。基督も「人の子の來れるは失せたる者(=迷える者)を救はん爲なり」(マタイ18-11異文)と言われている。

ここで基督の救いと浄土真宗の救いとを比較してみたい。

真宗ではわざわざ悔い改めなくとも、「この身(は)、このまま救われる」と言う。一見基督以上に慈悲深いように思えるので、基督教から転向する人もいる。そもそも真宗は(乱世に生まれたため)何より《安心》に重きを置いて、「悪のままでも如来の慈悲は降る(=救われる)」と教えているのである。

一方、基督の救いは聖化による安心である。安心よりも聖化が本旨である。

「罪人よ、手を浄めよ、二心の者よ、心を潔よくせよ。(・・・・)主の前に己を卑うせよ、然らば主(は)なんぢらを高うし給はん」(ヤコブ4-8~10)。

要するに救われて後、どこに出るかが問題である。基督の救いは、過去の悪と汚れを取り去って清くし、神の前に安心して出られるようにするのである。

第二に、神の名を崇める事

主の祈りの冒頭に言われている、

「天にいます我らの父よ、願くは御名の崇められん事を」(マタイ6-9)と。

ちょうど日本国民にとって、陛下の御名を崇めることが忠誠の発露となっているのと同じである。基督の信仰においては、何よりもまず神の御名が崇められん事、それから天国の来たらん事、そして聖旨(=神の思召し)が地上に行なわれん事を願い、自分の安寧を願うのは、漸くその次である。

第三に、御国(=天国)の来たらん事

神は完全な愛と智と無限の力とを持っておられる。その神に信頼して安心せよと教えられた。

今の人が専ら考えることは生活の心配である。満州事変(=昭和6年、柳条湖の鉄道爆破事件を契機に戦闘が勃発し、やがて日中戦争へと拡大する)以降は少し変わったが、それ以前は、自分がどう生計を立てるか、学生なら、どこに就職するかが最大の問題であった。

しかし私どもの親である神様は、愛と智と力の持ち主であるから、これにお任せして何ら心配は無いのである。

「空の鳥を見よ、播かず、刈らず、倉に収めず、然るに汝らの天の父は、これを養ひたまふ。(・・・・)さらば何を食ひ、何を飲み、何を著んとて思ひ煩ふな。(・・・・)汝らの天の父は凡てこれらの物の汝らに必要なるを知り給ふなり。まづ神の國と神の義とを求めよ、然らば凡てこれらの物は汝らに加へらるべし。この故に明日のことを思い煩ふな、明日は明日みづから思ひ煩はん。一日の苦勞は一日にて足れり」(マタイ6-26~34)

それでは心配だと思うかも知れないが、私など実際このままに通して来た。私が故郷を出た時は、片道の旅費しか持っていなかったし、後に、「信仰を(新教から旧教に)変えるなら高給を支払う」と持ち掛けられた時も、食うに事欠く日々ではあったけれども、きっぱりと断った。

およそ事業家が求めるのは、何よりも真面目で向上心ある人間である。与えられた職責を、責任を持って果たしていく人は、上からも、下からも、同僚からも信用されて、自然に責任ある地位に就いていく。まして神の眼は人間以上であって、私の心の状態も、諸君の心の内も、みな見透しておられるのであるから、私どもは信頼し、安心して働いていけばよいのである。「思ひ煩ふな」と言われたのはそれである。

第四に、汝ら慎みて此の小さき者の一人をも侮るな

謙遜の心を養い、人の人格を尊重せよと言われた。当時のユダヤ人は、神が人間一人一人を支配しているという信仰を持っていた。一人一人が神に護られているのであるから、これを尊重せねばならぬ。

西洋人の中でも、特にアングロ・サクソン(=英国系ゲルマン民族)は人種として誇り高い一方、他の人種を蔑視し、それが排日運動などにも反映している。しかしまた、日本人自体も、朝鮮人・支那(=中国)人・インド人に対してどうであるか、よく反省しなければならない。世界を善くしたいのであれば、まず人に対してどう考えるのか。優越感などで働いていると、いくら教育しようと伝道しようと、決して人は付いて来ない。

法華経に出て来る常不軽菩薩は、どんな人に対しても仏性を認めて、深々とお辞儀をした。ある男が「人を馬鹿にするな」と拳を振り上げたら、それを避けつつ低頭したという。

ドイツの片田舎の小学校の一教師も、「将来、この中からどんな偉人が出て来るかも知れぬ」と、児童一人一人に丁寧に頭を下げた。果たせるかな後年、その中からマルチン・ルーテル(=新教の開祖)が出た。

私が群馬県にいた頃、ある中学校の校長が、これと同じような精神でもって運営に当たり、それまで乱れていた校風を見事に建て直した。この人を校長に呼んだ県知事は、かつてこの先生の教え子であったという。

第五に、人を愛し、人を容れ、妄りに批評・非難せぬ事

「なんぢら人を審くな」(マタイ7-1)

宗教家・道徳家の陥りやすい弊は、とかく人を批判し、見下したがることである。それは神の御心や人間の実態というものを、ただ観念的に学んで、それを実際に己に当て嵌めて省みることなく、人にばかり要求するからである。それを基督は、「なんぢら教法師も禍害なる哉、なんぢら(は)擔ひ難き荷を人に負わせ、自ら(は)指一つだに其の荷につけぬなり(=少しも手助けしない)」(ルカ11-46)と戒められた。そういう独善に陥らぬために、「なんぢら人を審くな」と言われた。自分にも人にも短所・欠点はある。故にまず自分が実行して見せて、それから人にも要求する。それで自然に寛大になれるのである。「己を持する(=保つ)に厳、人を待つ(=期待する)に寛たれ」と古来言われている。

基督はそれをさらに徹底して言われた。ペテロが「人を許すに七度までか」と聞いたのに対して、基督は「七度を七十倍すべし」(マタイ18-21~22)と言われ、さらには、「汝らを詛ふ者を祝し、汝らを辱しむる者のために祈れ」(ルカ6-28)と言われた。無限に寛大な広い精神である。罪を救うという点から見ると、基督はまさに世界の大救主であり、人類の大師表(=師範たるべき人)である。

第六、天父の完全なる如く完全なるべき事

私の説く《完全》はここから立てたものである。《完全》とはどういう事か。基督ご自身が神を完全に体現なさっており、「我と父とは一つなり」(ヨハネ10-30)、「我を見し者は父を見しなり」(同14-9)とおっしゃっている。基督を研究すればするほど、基督は神の性質を完全に具体化なさっていることがわかる。

故に神を完全に知るには、基督を完全に学ぶことである。どの聖人と較べても、最も完全に神を見ておられ、神と完全に一つになっておられるのである。人格の絶大から言えば、「凡ての物は、我わが父より委ねられたり」(マタイ11-27)と言われ、智の偉大さから言うと、天地創造以前から神との関係を持っておられて、「世の創より汝等のために備へられたる國を嗣げ」(同25-34)と、神に代わって宣言なさっている。

このように、どこまでも完全にして絶大なる基督を学ぶと、どこまで行っても止まることがない。無限に学んでいけば、やがて孔子やパウロと同じ精神を持つことができる。そんな愉快な(=楽しい)ことはない。孔子は「老いの将に至らんとするを知らず」(論語・述而)と言ったが、永遠に学ぶ者は、永遠の生命を得るのである。

十字架の刑は、体の全体重を手足三本の釘だけで支えるのであるから、苦痛極まりない処刑法である。さすがにローマ市民には適応されず、異邦の、しかも強盗・殺人など大罪の者にしか適用されなかった。基督はそんな極刑を、極悪人たちと並んでお受けになり、しかも群衆の罵詈雑言を一身に浴びつつ、「父よ、彼らを赦し給へ、その爲す所を知らざればなり」(ルカ23-34)と祈られた。

斯くも広い愛には、いかなる悪人と雖も感化される。共に十字架に付けられた強盗までが、基督に悪態をつく中、その一人が「此の人は何の不善をも爲さざりき」とたしなめた。それに対して基督は、「今日なんぢは我と偕にパラダイスに在るべし」(同-41~43)と言われた。最後の最後まで人を救われたのである。深くかつ篤い愛である。

パウロはそこに感動して、「義人のために死ぬるもの殆どなし、仁者のためには死ぬることを厭はぬ者もやあらん。然れど我等がなほ罪人たりし時、キリスト(が)我等のために死に給ひしに由りて、云々」(ロマ5-7)と言った。

昔、私は『日本外史』(=頼山陽の史書)を繙き、楠木正成が湊川で部下と共に死ぬ場面を読んで(その義に)涙した。その時、自刃した楠木一党の中にただ一人、菊池姓の武将が混じっていた。菊池武吉(=肥後菊池氏の一族。湊川の戦いに参戦、敢えて落ち延びることなく、楠木兄弟と共に自害した)である。恩義ある楠木氏の最期を見届けるよう、兄(=菊池武重)に命ぜられてやって来たのであるが、従容として死に就く兵どもを目の当たりにして、もはや立ち去るに忍びず、自ら願って共に果てたものである。

『三国志』を読んでも、(義と愛の)玄徳のためなら喜んで死ぬ者が出て来る。しかし悪人の為に進んで死ぬものはいない。ところが、

「我等がなほ罪人たりし時、キリスト(が)我等のために死に給ひしに由りて、神は我らに對する愛をあらはし給へり」(前出)。

また弟子たちを伝道にお遣しになるに当たって、基督は訓戒された

「われ新しき誡命を汝らに與ふ、なんぢら相愛すべし。わが汝らを愛せしごとく、汝らも相愛すべし」(ヨハネ13-34)と。愛は何物にも勝って強いのである。

真修実行

教訓集第一巻より

大正十四年十二月十八日(於・原料科研究会)

まずこの題の意味についてお話しする。それがわかっただけでも、大いなる進歩である。

従来、世間では、《信仰》を説く人は《修養》を抜きにし、《修養》を説く人は《信仰》を抜きにし、各々一方だけに偏して、いずれも徹底しなかった。修養を説く人は実行せず、実行を説く人は修養しない。それでは完全ではない。私の道は、「信中に修あり、修中に信あり」、換言すれば「修中に行あり、行中に修あり」である。新井奥𨗉さん(=川合山月の旧師)は「二而一の道」と言って、修と行の一体たるべきことを説かれた。それさえできれば、私の話など聞かなくても可いくらいのものである。

この研究会は四日間であるが、その間、ただ《研究》しただけでは駄目である。研究したことは実行し、実行することは研究するのである。そのつもりで聴講すれば、この後の話が活きたものとなる。

(一)他を羨むべからず

今の時勢、妬みの心が社会を支配している。貧者は金持を羨み、不遇者は成功者を羨む。そういう世相の中に栖んでいると、無関係な者まで感染してしまう。二木(謙三)博士(=日本疫学界の重鎮。郡是衛生顧問)によれば、人は黴菌など吸い込んでも、体が健全ならばむやみに感染などしないという。それと同じで、心中に名利の念などなければ、人を羨む気持など起こらないものである。

しかし人は、自分の仕事は辛く、他人の仕事は楽に見えるものである。

天龍寺の管長・橋本峨山は大酒呑みで知られたが、廃仏毀釈の嵐の中、巨大教団を守り抜いた苦労は一とおりのものではなかった筈である。世間はそういう所は見ずに、ただ表面の姿のみを見る。

ドイツのビスマルク(=ドイツ統一を果たし、長くヨーロッパ外交を主導した鉄血宰相)の名声は世界に轟いていたが、「我が生涯の安息の日は、一週間もあったであろうか」と述懐している。

「貴きこと天子たり、富むこと四海を有つ」(孔子家語)という句さながらの栄華を誇ったロシアの皇帝(=ニコライ2世)も、革命によって無残な死を遂げた(=大正7年)。およそ世界の歴史を繙くに、一天万乗の君(=天下に君臨する君王)にして暗殺された者が二百五十人、断頭台上に消えた者が百八人、なぶり殺しに遭った者が二十五人、発狂・幽閉せられた者が三十四人、戦死せる者が百二十三人、自殺せし者は二十一人を数える。これを見れば、人世の栄耀栄華は非常な悲惨・危険と背中合わせである事を知る。

片や、修養修道によって積む心の富は、世がいかに変わろうとも奪われようがない。諸君は地位や金銭に心動かされる事などないと思うが、いつの時代も人心は滔々として(=止めどなく)低きに就くものであるから、油断していると引き込まれる。これは消極的方面での注意である。

(二)誠を一貫する

人生の陰陽・順逆(=順境と逆境)・栄辱・禍福、さまざまに起伏する中、終始変わることなく、誠一筋に貫き通すことである。しかし陽順栄福の時は可いが、逆の時はぐらつき易い。社訓の最初に「誠を一貫して」と置いたのはそのためである。孔子は、

「吾が道は一以てこれを貫く(=私はただ一つの道を貫いている)」(論語・里仁)

と言った。本来、誠は一貫すべきもので、一貫しない誠というものはない。

明智光秀は晩節を過った人であるが、その臣下には秀でた人が多かった。かつて諸将が光秀宅に集まって閑談していた時、縁側を行く人影が障子に映った。その影は座敷の前に坐して、黙って一礼して通った。一同は感心して、「あれは誰か」ということになった。光秀は、「あれは三宅弥平治に違いあるまい」と言って召し出すと、果たして左馬介光春(=弥平治の別名。明智軍の侍大将)であった。陰日向なく主君に仕えるこの名将は、(光秀が山崎で敗死したことを知るや、安土城を出て琵琶湖を渡り、堀秀政と一戦交えて自刃するのであるが)、馬に乗って湖を押し渡るその姿が、「人か龍か」と敵味方を感嘆させたという。

彼は大津に上陸後、安土城由来の由緒ある宝物と共に、その愛馬をも敵方に贈った。馬は後に秀吉の愛乗するところとなったのであるが、同じ戦国武将の松永弾正が、愛用の茶釜を信長風情(=信長ごとき者)に渡すまいと、釜もろ共に爆死した蛮行に比して、実に栄えある美談として史家の称賛するところとなり、日本武士の亀鑑(=手本)として長く語り伝えられている。

順逆・栄辱を通じて誠を一貫する者は、斯くの如くである。

(三)寛仁の徳

人には長所・短所がある。その長短共に知らねば人を用いる事はできず、教育する事もできない。特にその長所を認めて用いる事が大切である。然るに現実には、むしろ人の短所ばかり見付けて、挙げつらうことが多い。それでは人の上に立つ者としての徳に欠ける。人の短所は咎めずに改めさせるべきものである。人間は初めから完全な者はない。然るにその不完全な人間が、他人には完全を求め、その短所を責めるのであるから理に合わぬ。

人に接し人を導くには、寛仁の徳を要する。この徳は陽光のように、温かく万物を育てる。一方、人間の厳格は氷雪のようなもので、時には必要であるが、常に凍てつく寒さでは草木も育たない。平生は春のような寛仁の徳を以て接する事が望ましい。

ロシアのペートル大帝(=ピョートル一世)は、北の後進国ロシアを一躍雄飛せしめんと、二十余名の家来を引き連れて諸国を巡った。時には自ら従者に身をやつして、オランダでは船大工になり、また靴職人になって、活きた知識を貪欲に吸収して帰り、ロシアの近代化を一気に押し進めた。

世間の実相をつぶさに見、よく下情(=庶民の実情)に通じていた大帝は、人を登用するに際しても、当該者の欠点のみが云々(=あれこれ言う)されると、「この者に善い方面は一つも無いのか」と念を押すのであった。およそ世の暗君は逆で、人の流す悪評のみを盲信して、あたら(=惜しい事に)有能な人材を取り逃がすのである。

寛仁の徳は、生まれつき有する人もあれば、修養して得られるものでもある。

(三)機先を制する

易経に、「機(=ここぞと言う時)を知るはそれ神(=神技)か」とあるが、人の精神が真に充実し、油断なき時には、機を見る事ができる。

文武両道ともに、機を制する事により、人に擢んでて行ける。(当社の)寮舎の管理に

しても、日頃から教育を主体にしておれば、先手を打つ事ができる。然るに何かが起こってから、「ああしようか、こうしようか」と慌てても、すでに後手に回っている。

人の短所の防ぎ方(=取り締まり法)など考えていては、幾人掛かっても追い付かない。

あ機先を制せず、人後に付いていては駄目である。救世軍の(創始者の)ウィリアム・ブース氏には八人の子供があった。八人みな立派に育っていたので、ある人が、「いかにして斯くも立派に教育なさったか」と問うと、「悪魔の先を越しただけです」と答えた。即ち子供の心に悪念の起こらぬうちに、その精神を善い方向に導いたのである。

当社なら社訓の実行が《機先》に当る。社長も専務も社訓の徹底に腐心しておられるが、いくら上(=幹部)が努力しても、中間で止まって、下にまで届かないようではいけない。寮舎の事も、会社の事も、天下国家の事も、修養実行の事も、全てみな機先を制する事が肝要である。

(四)予算

算盤上の予算ではない。もっと広い意味での予算である。孫子(=中国春秋時代の兵法家)は

「算多きものは勝ち、算寡なきものは敗る」

と言った。孫子の言う《算》とは《物量》であるが、精神上の《度量》と考えてもよい。修養して度量が大きくなれば、百人を容れる事ができる。一国が、徳においても、智においても、力においても、度量が大きければ、外交上、世界を呑む事もできる。

未だ戦わざる前に勝敗を知るのが名将である。北条氏康は武田・上杉と並ぶ名君であった。関東八州を併呑したのは全くその度量によるものであった。その子が氏政であるが、ある日、父子揃って食事を執っている時、氏政は飯に汁を掛けて食し始めたのであるが、途中で継ぎ足し、さらにまた足した。氏康はそれを見て、「我が愚息は《予算》というものを知らぬ。これでは関八州は持ちこたえられまい」と危惧し、果たしてそのとおりになってしまった。

(五)献身の精神と実行

私は青年時代、献身的精神で以て修養した。今は世が変わって、「人に献身するなど馬鹿馬鹿しい」と一笑に付してしまう。しかしこの単純な自己本位の考え方も、近年は少しずつ変わって来たように思う。人類は波動(=上がり下がり)しながらも、徐々に上昇して行くものと私は信ずる。

まずはドイツである。敗戦の莫大な負債を返却すべく、労働者たちが献身的に働いている。またロシアを旅したストロング女史(=不詳)は、汽車旅行が快適であったことを述べ、「労農ロシア(=旧ソビエト連邦)の労働者が献身的に働いている結果である」と報告している。

今や世界は斯くの如くであるから、日本も覚醒しなければならぬ。諸君が日ごろ接する養蚕農家などにも、この精神を以て当たり、この清新の気風を伝えて行って貰いたい(=原料科職員は養蚕技術の指導から、養蚕家庭の生活指導まで受け持っていた)。それが国家の衰亡を防ぐ一助ともなる。

(六)他からの称賛を得意がるべからず

近年、この郡是も世界に認められ、注目されるようになって来た。こういう時にこそ、気を引き締めないと失敗する。先年、ウィリアム・スキンナー氏(=スキンナー商会会長)が横浜に上陸した際、某記者が「米国は日本の生糸を本格的に輸入する用意があるのか」と問うたのに対して、氏は「郡是のような糸なら、幾らでも買う」と明快に答えた。当時、郡是の名は国内でも殆ど知られていなかったので、世人は驚いた。前社長は喜ばれ、社員一同も非常に誇らしく思ったのであったが、それから三、四年も経たぬうちに、他社の製品もどんどん良くなって来た。こちらが安心して止まっている間に、他社は絶えず進歩しているのである。

然ればこそ、我々は完全を目標として進まなければならない。褒められれば褒められるほど、なおも完全に向かって進んで行くのである。

中国三国時代、曹操は赤壁の惨敗後も、武臣には武芸を磨かせ、文官には詩文を創らせていた。その中に鍾繇という者がいて、曹操を大いに褒め称えて、

「主人(=曹操)の盛徳は尭舜(=共に中国古代の伝説的聖天子)に斉し、願わくは昇平(=世の平和が)万々年(続く)の楽を」

と謳った。曹操は敢えて「当たらず(=評価が当たっていない、褒め過ぎである)」と言ったが、心中、非常にこれを喜んだ。おかげで鍾繇は、姦雄(=曹操の如き悪知恵に長けた英雄)の阿諛(=阿り諂う)の臣として後世に名を残す事になってしまった。

かつて日本でも、某儒臣がその君侯(=毛利元就)を「尭舜の徳あり」と称揚した。すると侯は、「尭舜に汝の如き佞臣(=媚び諂う臣下)なし」と窘め、儒者も大いに愧じたと伝わる。およそ人の評価など当てにはならぬ。そんなものに一喜一憂するのは愚かしいことである。

(七)道に対する信仰と実行

真宗(=浄土真宗)中興の祖と言われる蓮如上人は、かつて弟子に戒めて曰く、「己に信無くして(=信仰がないのに)、人に信ぜよと言うは、物を有たずして、これを与えんとするが如し」と。実にそのとおりである。諸君が工員を善くし、養蚕農家を善くするには、まず己に徳を修めねばならぬ。

コンコード(=米国北部、ボストン近郷の町)の哲人エマーソン(=19世紀米国の思想家)はナポレオンを評して、「彼は道徳無しに為し得る事業の全てを行った。その結果として実に幾百万の人を殺し、欧州全土を撹乱した以外に、何も齎さなかった」と言った。

また我が明治維新とドイツの興隆は、殆ど時を同じうして行なわれたが、名宰相ビスマルク亡き後のドイツは、現状の如く(=欧州大戦敗北)になってしまった。片や我が日本は、依然として泰山(=中国山東省の名山)の安きに居る。誠の土台が違っていたのである。

郡是も信州系(=片倉製糸)を見倣って、専ら智と力で経営して行こうと考える者がいるが、真の事業はそれだけで成り立つものではない。どうしても心の誠が必要である。神が天地を経営なさるが如き誠心が必要なのである。

私の考えはエマーソンとは違う。私はエマーソンの言った誠と、ナポレオンの持っていた智と力の両方を兼ね備えて行くこと、すなわち獅子に翼を付けるが如き事業を目指している。それによって国家も世界も善くして行けるのである。

日本が徳を捨てて西欧の知識にかぶれている間に、かの英国においては、西洋の知識の上に東洋の徳を併せ取り入れようとしている。油断してはおられぬ。

我が郡是の創業は前社長の悲願であったが、それでも社長の誠意は容易に下にまで浸透しなかった。それで「丹波綾部の郡是製糸、娘やらずに(=娘を入社させるよりも)繭を売れ」という戯れ歌まで流れた。

社員も初めは、「川合先生のお話は、理想として聞いておけばよい。実行できるのは先生だけで、日々実務に追われる工場では、《完全》など到底無理だ」と片付けていたが、社長も出て来て、毎回同じ事を言われるので、「ならば本気で掛からねば」という気になって来たのである。

それでもなお、社訓の精神の徹底は、今もって充分とは言えないのである。

病中雑感十二

山月先生文集(142)

山月子『女学雑誌』記事(十六)

(1)苦腸百回

独り病床に臥して、訪う者もなく、慰むる者もなし。寂々寥々、飲食すら定期に摂ること能わず。悄然(=打ち萎れて)、故郷のことを思い、かつ亡き母の暖かなる看護を追慕す。一身(=我が身)の前途、同志者の将来、思い悩みて苦腸百回す(=繰り返し心を苦しめる)。

(2)愛の摂理

営々忙々、世の務めに追われ、知らざる間に霊性の飢えを覚えし者に、思考の期を与え、生命のパンと活ける水とを与うるものは、哀苦なるかな、疾病なるかな。伝道者の言に曰く、「汝、神の作爲を考ふべし。神の曲たまひし者は、誰かこれを直くすることを得ん。幸福有る日には楽め、禍患有る日には考へよ。神はこの二者をあひ交錯て降したまふ。是は人をして、その後(=将来・未来)の事を知ることなからしめんためなり」(伝道之書7-13~14)と。ああ神の摂理(=神慮。この場合は哀苦・疾病をくだされたこと)、何ぞ徒に(=無駄に)苦しむことをせん。安んじて思考すべきかな。

(3)主と我等

終宵転々(=夜通し寝返りを打つ)、病苦眠ること能わず。肉疲れ、心悩むを如何にせんか。

忽然として(=突然に)思う、主の十字架。「ああ主は我が上に在せり。而して我が病苦と我が心痛とに、限りなく同情を表し給うにあらずや」。かく思う瞬時にして、病苦半ばを減ず。花の自然に開くが如き微笑(は)頬に上り、露の麗しく玉なすが如き涙(は)目に湿う。我は祈る「我が霊、主と一なれ(=合一せよ)」と。ああ主は既に苦痛(=十字架)に勝ち給えり。我もまた主によりて勝つべし。

顧みれば我は凡ての人に優りて罪人(=良心に咎め多きき者)なり。然るに主はこれを棄て給わず、愛し、導き、護りて今日に至れり。されば我は今も、今より後も、限りなき恩恵の下にあるなり。ああ主は我を愛す、我が同朋を愛す。我が愛(が)、如何に深くとも、焉んぞ(=どうして)主の愛に及ばん。されば我(は)、尽し得べきを尽して、主に祈り、主に任せん。痛苦の波風、漸く収まり、平和の思海、穏やかに陽を受く。

(4)まず己に反求す

心に至らざる(=不完全な)処あり、而して(=その結果として)言行(に)至らざる処あり。この故に神の前に自省することを要す。我もし人を誤解せば、これ大なる恥辱なり。宜しく(=当然)己に反求(=自分自身に問い求める)し、神に謝(=謝罪)し、人に謝すべし。我もし人に誤解せらるれば、同じく恥辱なり。同じく己に反求すべし。

孟子曰く、「行に得ざる(=予期する所に達しない)もの有れば、みなこれを己に反み求む。その身(を)正しうして、而して天下これに帰せん(=自分が真に正しければ、天下の人は必ず帰服するものである)」(孟子・離婁上)と。滔々たる(=止めようもなく低きに流れる)世人(は)、何ぞ(=どうして)井蛙(=「井の中の蛙」。見聞の狭い人間)の人物評に流れて(=人物批評を安直に信じて)、自己を猛省する事の足らざるや。

主の言に曰く「爾、兄弟の目にある物屑を視て、己が目にある梁木(=太い横木。視界を遮るもの)を知らざるは何ぞや」(マタイ7-3明治訳)と。またパウロの書に曰く、「爾何ぞ兄弟を罪するや、何ぞその兄弟を藐視るや、我儕は皆キリストの台前に立つべき者なり、記して主の曰い給へるは、我は活る神、全ての膝は我が前に屈まり(=万人は身を屈めて私を礼拝する)、凡ての舌は我を讃美すべしとあるが如し。是故に我儕各々己の事を神に訴うべし」(ロマ14-10~12明治訳)と。主よ、願わくは我の弱きを助けよ。

(5)愛と欲

信者と不信者との区別は、愛あると愛なきとに因りて生ず。我は信ず、愛に清潔・不清潔の別(が)無きことを。不清潔なる愛(=エロス)は世(=世俗的な感情)より出づ、即ち情欲なり。清潔なる愛(=アガペー)は神より出づ、即ち慈愛なり。我は悲しむ、世人が愛(の全般)を軽視することを。ああコリント人に愛を説きたるパウロ(コリント前13-1以下)をして、地下に泣かしむること勿れ。

(6)至と不至

愛は神より出づるも、至れる愛あり、至らざる愛あり。浅薄の人は愛の真味を知ること能わず。家を愛してこれが為に苦しみ、人を愛してこれが為に苦しみ、国を愛してこれが為に苦しむ、這般(=これらの)濃厚深刻の人物にして、初めて愛の真味を知る。

されど苦痛(が)多きに過ぐるは、未だ至らざる処あるなり。進一進して(=一歩一歩進んで)主の愛に至るべし。主の愛と一なる(=合一する)べし。

進むに順序あり、上るに段階あり。未だ愛の苦を知らざる者は、以て愛の楽を知ること能わざるなり。ソロモンの詩に曰く、「ああ愛よ、もろもろの快楽の中にありて、汝は如何に美はしく、如何に悦ばしきものなるかな」(雅歌7-6)と。ああこれ天国の楽にあらずや、困難・悲哀・苦痛・恥辱、全て我をして天国に進ましむるの鞭(=刺激・励み)なり。我は喜んでこれを感受(=感謝して受ける)す。

(7)神の前・人の前

神の前に恐れなく、恥なくば、人の前にも恐れなく恥なきなり。この前提を誤りて、驚くべき結論を実行し、躓く者多々あり。ここに至りて愕然(=大いに驚くさま)たり。これ豈(=どうして)思慮足らざる信者に非ずや(=[後述の如く、神の前に告げてよい事なら、人にも公言してよいと考える人があるが]これをどうして思慮不足の信者でないと言えようか)。

パウロ曰く、「愛は人の益(=利他)を図り、(・・・・)凡そ事包容(=寛容)なり」(コリント前13-4~5明治訳)と。孔子は曰く、「父は子の為に隠し、子は父の為に隠す。直き事(=人情の率直さは)その中に在り」(論語・子路)と。神の前に父の欠点を訴うるに憚らざる(=躊躇しない)が故に、人の前にもこれを憚らずというは、孝子の情と言うべきか。神と信ずる人(=神と信者)との前に言うを得るが故に、信ぜざる凡ての人(=あらゆる不信者たち)の前に吹聴する(=言いふらす)ことを恐れず、恥じず、躊躇せず(=ためらわない)となす。これ公明正大の人か。

我は幾度か、信者が人を躓かせしを見たり。ああ我は躓きを来さざるを願う。パウロ曰く、「吾は主イエスに由りて、凡ての物、潔からざるなき(=不潔な食物などないこと)を知り、かつこれを信ず。然れど人もし不潔と意はば、其の人に於いては即ち潔からざるなり(=汚れていると思う人には汚れているのである)。爾もし食物の爲に兄弟を憂へしめば(=悩ますならば)、その行ふところ(は)愛の道に合はず。(・・・・)爾、食物によりて、基督の(=基督が)死にて代り給へる彼を滅すること勿れ(=せっかくキリストが死んで救ってくださった兄弟を、食物の禁忌などで躓かせてはならない)。爾曹の善を以て(=汝らが信仰する正善を振りかざして)人に謗らるる(=非難される)事を爲す勿れ」(ロマ14-14~16明治訳)と。

それ神の前に於ける善悪は、道徳上(=信仰上)の問題なり。而してこれを人に施す(=そのまま実社会に施行すること)は知識上の(=知性と常識で判断すべき)問題なりとす。

瞑目一念、深く自ら足らざる事を思う。主の戒めの声、清けく聞こゆ。「われ爾曹を遣すは、羊を狼の中に入るるが如し。故に蛇の如く智く、鴿の如く馴良かれ(=先ず聡明に、次いで穏和なれ)」(マタイ10-16明治訳)と。

(8)小心と大胆

思慮なき言行は、表面は大胆に似て、内実は非なるものなり。懼るべきを知らずして懼れざるは、形は大胆に似て、実は非なるものなり。共にこれ盲目者(であり)、以て語るに足らざるなり。小心細慮して後、断言し断行す、これ大胆者なり。懼るべきを知りて懼れ無きは、これ勇者なり。

我は思う、我等の言行(が)、人を躓かす(こと)を懼るれば、まず厳粛に祈祷し、然る後、小心に思慮すべし、我が心(が)、果たして主と一(=同一)なるや否やと。主は全き愛なり。全き愛は智・情・意の生命なり、施して宜しからざる(=適切でないところ)無し。全き愛は懼れを除く。懼れあるは未だ愛の全からざる時なるを証す(=証明している)。徒に(=無駄に)懼れて、道を行なうに躊躇する者は弱卒(=弱い兵士)なり。請う、まず主に連なれ。而して後、人の事を思うべし。小心と大胆、我等はこれを兼有せざるべからず(=兼ね備えていなければならない)。

(9)愛すべき愛よ

世人よ、軽々に愛を語ること勿れ。基督教徒よ、忽々に(=軽卒に)愛を説くこと勿れ。汝ら(は)果たしてパウロ、ヨハネの心を知るか。我等は愛を愛す、愛を重んず。

ヨハネ曰く、「主は我曹の爲に生命を損たまへり、(我々は)是に由りて愛といふことを知りたり」(ヨハネ一書3-16明治訳)と。愛は即ち喜んで己を棄つ。献身は愛の働きなり。ただ一つ愛の動く処(=ただ愛さえ働けば)、即ち義・即ち勇・即ち敬・即ち忠・即ち孝・即ち信・即ち厳(が生じ)、これ(=愛より生ずるこれらの諸徳)を望めば美絶・情絶・雄絶・壮絶、我等をして恍惚自失せしむ(=うっとりと我を忘れさせる)。ああ誰か愛を知る者ぞ。義無く、勇無く、敬無く、忠無く、孝無く、信無く、而して自ら愛ありと信じ、愛ありと称す、我等は泣かずんば非ざるなり(=泣かずにはいられない)。

ヴィクトル・ユゴー(=フランス19世紀ロマン派の文豪)の小説(=『海の労働者』)中の青年・ジリアットは少女デリュシェットを愛せり。これを愛するの極み、好んで(=自分から進んで)その生命を犠牲として、単身独力、怒涛・怪魚・台風・飢渇と戦い、遂に彼女の心を得たり。而して彼女の意中の人は己にあらず、村の牧師にある事を知り、自ら媒酌してその僧と結婚せしめたり。献身の働き(は)終始を全うせり(=首尾を一貫した)と言うべし。

(10)烈火と熱涙

我は初め義の布教者(=正義を教え説く人)なりき。ただ義を以て人を動かすべしと信じ、義の為に生き、義の為に死すべしと思えり。自らを《生きたる義》と自任して、静思粛然、風なき林の如し。而して一たび無礼・誤解・等閑(=なおざり)に触着せんか(=接触・遭遇すれば)、石火(=火花が)忽ち迸り、一点の仮借(=見逃し許すこと)もなかりき。

然るに主の愛を知りて以来、滾々たる(=汲めども尽きぬ)清泉の如き涙(が)心に生ず。烈火と熱涙(は)我が胸中に一(=同一)なり。これを我に於ける主の奇蹟とす。我は今や怒りの情よりも、憐れみの情(が)盛んなり。火中にありても妄りに発せず(=むやみに声を上げない)、反って涙(が)溢る。我を誤る(=誤解する)人の為に、なお滴々の涙痕を袖にし(=涙で袖を濡らし)、可憐の情(=憐みの情が)、一層心に増す。ああ我が火よ、全く主(=神)の火たれ(=火となれ)。我が涙よ、全く主の涙たれ。

(11)最も寂しく最も賑やかなり

無事の時、平穏の際は、以って人物の天資(=天性・天稟)を見るべからず(=見られない)。難時にこそ偉人は現れ、乱世にこそ英雄は出づ。昨年末より今年初めに至るまで、我は心労と疾病とによりて、自らを読み、人を読むことを得たり。ああ我は今や最も寂しく(=孤独であり)、(心の中は)最も賑やかなり。神に感謝す、我を導きて、この(心)境に至らしめ給いしことを。

(12)徳

蜀帝劉備(=中国三国時代の覇者。漢室再興の大義を奉じて蜀を興すも、志半ばにして病没)(は)、死に臨んで太子(=皇子)に遺詔(=帝王としての遺言)して曰く、「悪の小なるを以って為すこと勿れ、善の小なるを以って為さざること勿れ。これ賢、これ徳(=専ら明智と仁情とによって)、以って人を服すべし。卿が(=汝の)父(=我・劉備)は徳薄く、效うに足らず。卿は丞相(=孔明)と事に従い(=国事に従事し)、之に事うること父の如くせよ。怠る勿れ、忘るる勿れ」と。

我等は彼(=劉備)の一生の言行と、末期の遺詔とを対照して、千載の下(=幾千年を経ても)、なおその風(=姿)・その徳の活然(=生き生きと)・躍然(=躍如)として人に迫るもの有るを覚ゆ。

蓋し(=確かに)徳は無形なり、然れども形に現るれば即ち美となる。風采(=姿・形)に出でては美なる風采となり、言行に出でては美なる言行となり、文書に発しては美なる文章となり、事業に発しては美なる事業となる。然らば我等はまず内に向かいて徳を養う事を要す。何を以ってこれを養うべきか。我は劉備の一語を転じて(=転用して)言わん、 「世人多くは徳薄く、效うに足らず。宜しく主(=神)に従い、之に事うること父の如く、また母の如くせよ。怠る勿れ、忘るる勿れ」と。

そもそも愛は自他を一に(=合一)す。我、真に主を愛さば、即ち主と一たるべし。既に一たらば、我が心は即ち主の心なり。この心を以て人物を観、万物を観る。全て我に可ならざるは無し。全て我に益せざるは無し。而して我が徳は日々に進まん。パウロ曰く、「愛は徳を建つるなり」(コリント前8-1)と。また曰く、「愛は衆徳の帯(=様々な徳を統一するもの)なり」(コロサイ3-14明治訳)と。我等もし徳を養わんと欲せば、必ず神と人とを愛せざるべからず。

明治25年1月25日 女学生第20号/(一部は)同年1月30日 女学雑誌302号

敵陣好男児多し

巌本善治

社員川合氏は、(星野)天知君が評せし如く、「粛然(=静かなさま)として内に剛火・剣を帯び、恭しくして胸に自重(=自尊心)・骨(=気骨)を納むる人なり」。

近頃、『病中雑感』を記す。その一に曰く、「我は初め義の布教者なりき(・・・)。我が涙よ、全く主の涙たれ」と。これ実に任侠者が霊変し行く(=霊的に成長していく)の趣を写し、ほぼ真を悉したるものなり。而して真によく「愛」の徳を味わい、その効を実際に行ない得たる者は、この侠骨(=侠気の気性)ある者に於いて見ること多し。(任侠者の)憐れは愛に移り、侠はチエーステー(=正義?)を根す(=育む)。一たび任侠義敢(=任侠と義の敢行)の段階を経ざる者は、口に愛を語ると雖も、能くこれを用うる(=実行する)や薄し。この故に、吾人(=我々)は今の国粋保存党(=三宅雪嶺、志賀重昂らの雑誌『日本人』が、維新以降の文明開化・欧化主義に反対して、「国粋保存主義」を唱道した)に望みを嘱する(=託する)こと久し。かの党の一霊変(=精神的躍進)を祈ること、また太はだ(=甚だ)切なり。

明治25年1月30日 女学雑誌302号

コメント